Eine Vision für den ÖRR

Angesichts wachsender Desinformation und einer zunehmend zersplitterten digitalen Öffentlichkeit empfiehlt ein neues Gutachten dem ZDF den Aufbau eines gemeinwohlorientierten digitalen Netzwerks. Die Verständigung, die auf Fakten und demokratischen Grundwerten basiert, werde immer „massiver angegriffen und sogar zerstört“, sagte die Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats und ehemalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), am Freitag in Berlin. Deshalb sollte das ZDF einen digitalen Raum für unabhängige Meinungsbildung eröffnen.

Was derzeit fehle, sei ein „geschützter Raum für einen Dialog der Bürgerinnen und Bürger über gesellschaftlich politische Fragen“, der nicht von internationalen Plattformen, unbekannten Algorithmen sowie Hass und Desinformation dominiert werde, sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler. Er verstehe das Gutachten als „Ermutigung“ nicht nur an das ZDF, sondern auch an die Gesellschaft, diesen Raum wieder zu schaffen. (…) Sobald Einrichtung und Betrieb eines vollumfänglichen „Digital Open Public Space“ vom gesetzlichen Auftrag erfasst und seine Finanzierung sichergestellt seien, könne eine vollständig offene, dezentrale Infrastruktur entstehen. Diese soll dem Gutachten zufolge „insbesondere auch anderen gemeinwohlorientierten Akteuren“ als Plattform dienen. Quelle: epd

Eine Vision für den ÖRR

In den Debatten um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fehlt die Stimme der Beitragszahler. Zwei von ihnen schlagen hier Abwicklung und Neugründung vor.

Text: Beate Strehlitz und Dieter Korbely

Wir schlugen anknüpfend an die Ankündigung des ZDF die Weiterentwicklung des ÖRR hin zu einer öffentlich-rechtlichen Medienplattform als gesellschaftliche Kommunikationsplattform vor.

Michael Meyen: „Warum gibt es nicht längst eine öffentlich-rechtliche Plattform, die leicht und für immer alles zugänglich macht, was wir ohnehin schon bezahlt haben?“

In der Weiterentwicklung des ÖRR zur Medienplattform sehen sie eine wirkmächtige Möglichkeit, wie die öffentlich-rechtlichen Medien aus der Krise herauskommen können und gleichzeitig wieder ein schlagkräftiges Werkzeug für eine funktionierende Demokratie werden. Artikel 5 (1) des Grundgesetzes kann damit umgesetzt werden:

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Der Bürger steht im Mittelpunkt

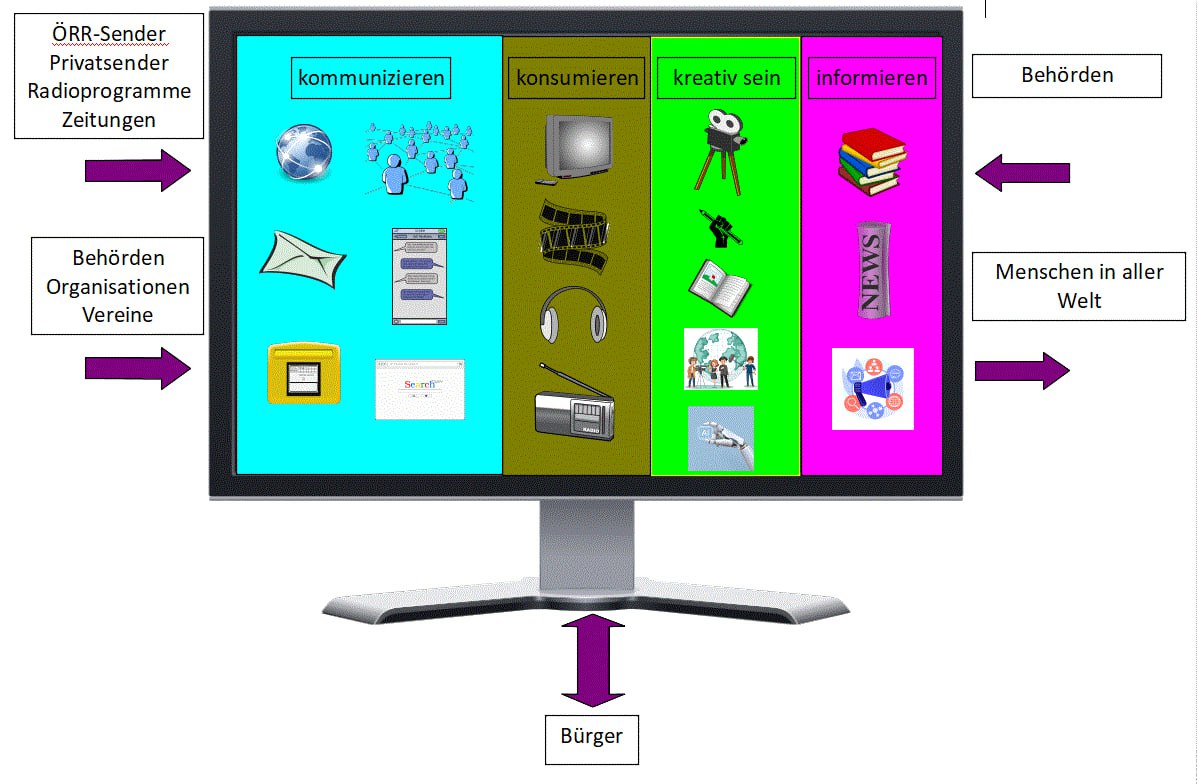

In unserer Idee stellen wir den Bürger in den Mittelpunkt, der die Medienplattform für unterschiedliche Aktivitäten des täglichen Lebens nutzt. Die Medien-Plattform soll aus mehreren Komponenten bestehen (siehe Bild).

Ein zentraler Teil wird die Video-Streaming-Plattform sein, wo sich unter anderem die TV-Sender wiederfinden. Aber auch jeder Bürger kann seinen Beitrag dort hochladen und anderen zur Verfügung stellen. Der Nutzer kann sofort einen Kommentar zum Beitrag auf die Plattform stellen. Dadurch kommt es zeitnah zu einer Rückkopplung mit dem Verfasser. Es wird nicht mehr unidirektional gesendet, sondern es entsteht ein Dialog zwischen Sender und Empfänger. Aus den Rückmeldungen kann eine Bewertung des Beitrags abgeleitet werden. Damit können Ranglisten erstellt und die Nutzer auf empfehlenswerte Beiträge hingewiesen werden. Das kann auch eine Orientierungshilfe sein, wenn man sich mit einem Thema erstmals beschäftigen möchte. Der Nutzer kann sich Playlisten erstellen und dort auf sehenswerte neue Beiträge aufmerksam gemacht werden. Weitere Komponenten sind vorgesehen für Audio-Streams (Radio), Chats, Post (sichere E-Mails) oder Blogs.

Ein Online-Lexikon soll ebenfalls in die Plattform integriert werden. Dieses soll von den Nutzern erstellt werden und die Unzulänglichkeiten von Wikipedia überwinden. Die Plattform kann eine eigene KI enthalten, die mit dem Wissen der Nutzer trainiert und für eigene Fragestellungen genutzt werden kann. Die Inhalte der KI sind dadurch unabhängig von KI-Programmen in privater Hand, deren Inhalte entsprechend eingeschränkt sein können. Von der Plattform aus soll es auch einen Zugang zum World Wide Web über eine unabhängige Suchmaschine geben.

Neben den Bürgern sollen die öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, Zeitungen, Organisationen, Vereine, Parteien und weitere Gruppierungen auf dieser Plattform vertreten sein. Gleichzeitig bleibt für diejenigen, die ihren Medienkonsum nicht ändern wollen, alles so, wie sie es bereits kennen. Diese Menschen nutzen dann eben nur einen kleinen Ausschnitt.

Die öffentlich-rechtliche Medienplattform wird allen Bürgern die Möglichkeiten bieten, nach eigenen Interessen auszuwählen, was sie sehen, hören oder lesen möchten, selbst zu veröffentlichen und in der Medienlandschaft aktiv zu werden, sicher zu kommunizieren – auch mit Behörden und Organisationen oder Vereinen. Der individuelle Zugang könnte beispielsweise über die Anmeldung bei „Deutscher Bundestag – Petitionen“ erfolgen, sodass jeder Mensch genau einen persönlichen und rechtlich bindenden Zugang zur Medienplattform erhält. Auch wenn der Nutzer mit einem Pseudonym auf der Plattform agiert, muss er bei Gesetzesverstößen einfach zu identifizieren sein. Die gesetzliche und technische Basis der Plattform sind das Grundgesetz, der Medienstaatsvertrag und der Pressekodex sowie die heutigen technischen Möglichkeiten, zum Beispiel die verfügbaren Serverkapazitäten. Die Regeln zur Benutzung sind so einfach wie die Regeln im Straßenverkehr.

Demokratischer Diskurs

Jeder Einzelne kann aktiv werden, und jeder ist eingeladen, sich einzubringen. Die Nutzer selbst sind die Moderatoren der Plattform. Ein breit gefächerter Meinungsaustausch ist erwünscht. Nur durch den Streit der Meinungen kann es zu Erkenntnisgewinn und demokratischer Konsensbildung kommen oder wenigstens zur Akzeptanz des jeweils Anderen. Es werden alle Meinungsäußerungen möglich sein, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Eine Regulierung, wie sie von großen Teilen der Politik und der öffentlichen Medien für digitale Netzwerke gefordert wird, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Entscheidend sind Rechte und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Eine Zensur findet wirklich nicht statt. Als Kontrollorgan schlagen wir einen Publikumsrat vor, bestehend aus gewählten Beitragszahlern.

Die Rolle des ÖRR in der Plattform ist vielschichtig: Einerseits soll er der Betreiber sein und die von den Bürgern entrichteten Rundfunkgebühren für die Finanzierung verwenden. Andererseits kann er aufgrund seiner Reichweite im Netz Standards setzen und dabei helfen, die in der Medienplattform enthaltenen Alternativen zu den großen privaten Plattformen (YouTube, Instagram) bekannt zu machen. Das hilft dabei, die Nutzerdaten zu schützen und (willkürliche) Inhaltslöschungen zu umgehen. Besonders die Nutzerdaten sind ein begehrtes Gut und können mit einer öffentlich-rechtlichen Plattform am besten geschützt werden. Des Weiteren müssen die öffentlich-rechtlichen Medien ihre Inhalte so aufarbeiten, dass sie den Erfordernissen der Plattform angepasst sind, etwa durch eine vertiefende Vernetzung.

Die öffentlich-rechtliche Medienplattform bietet mit der vielfaltssichernden Demokratisierung der Medienlandschaft auch die Möglichkeit der gleichberechtigten Informationsbeschaffung. Die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft stehen im Mittelpunkt der Idee für diese Plattform. Die Partizipation der Bürger ist allumfassend und geht weit über den in vielen Vorschlägen geforderten Rückkanal zur Kommunikation zwischen Medienkonsumenten und Medienproduzenten hinaus. Der Nutzer hat die größte Macht und Kontrolle. Fehler und Ungerechtigkeiten können somit schneller entdeckt und einfacher gelöst werden. Juristische Überprüfungen sind jederzeit durch Anwälte oder Behörden möglich. Es gilt das deutsche Recht, insbesondere das Urheberrecht, und Verfehlungen können entsprechend geahndet werden.

In einer breiten Diskussion muss sich die Gesellschaft verständigen, wie der neue Programmauftrag des ÖRR aussehen soll. Das auf Betreiben von Altkanzler Adenauer 1963 als Gegengewicht zum „Rotfunk ARD“ gegründete ZDF hat mittlerweile seine Daseinsberechtigung verloren. Die Berichterstattung hat sich vereinheitlicht. Die Vielzahl der Sendeanstalten ist generell infrage zu stellen. Andererseits soll die Lokalberichterstattung nicht verloren gehen.

Welche Inhalte sollen neben Information, Bildung und Kultur über den Rundfunkbeitrag finanziert werden? Denkbar wäre beispielsweise ein Bezahlangebot für Unterhaltung, Filme und Sport. Die Höhe des Beitrags könnte erheblich reduziert werden, wenn er nur für das Betreiben der Plattform und für die Erarbeitung des vereinbarten Programms benötigt wird. ARD und ZDF nahmen 2023 über neun Milliarden Euro Rundfunkgebühren ein. Das Jahresbudget von Al-Jazeera beträgt für die rund 3.000 Mitarbeiter ungefähr 370 Millionen Dollar. Der neue Radiosender Kontrafunk hat ein Jahresbudget von zwei Millionen Euro. Damit produziert er ein hochwertiges Programm. Dies sind nur zwei Beispiele für niveauvolle Angebote mit wesentlich weniger Budget.

Fazit

Wir setzen uns für den Erhalt der Idee ÖRR ein. Die Sendeanstalten halten wir allerdings nicht mehr für reformfähig. Sie sollten abgewickelt und enteignet werden. Danach ist die Neugründung in Form einer öffentlich-rechtlichen Medienplattform möglich. Dadurch können der Programmauftrag des ÖRR und das Recht jedes Bürgers auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 5 Grundgesetz am besten unter einem Dach vereint werden.

Den vollständigen Text gibt es hier: https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/eine-vision-fur-den-orr

Bildquelle: Pixabay